今日は久しぶりに、国井道之伝剣術を復習してみた。

国井道之伝剣術は実に稽古のしがいがある。

国井道之伝剣術は、専用の木刀を用いる。

反りがほとんどない。ほぼ直刀だ。

最初は違和感があるが、無構えからの素振りをしていると、どんどん馴染んでくる。

考えてみれば、反りというのは真剣だから意味があるのであって、木刀を「真剣の練習用」ではなく「木刀のまま武器として用いる」とするならば、このほうが理にかなっているような気もしてくる。

国井道之師がGHQの銃剣術教官と試合をした際も、関文威師の再現映像を見る限り、おそらくこのタイプの木刀を使ったのだろうと思われる。

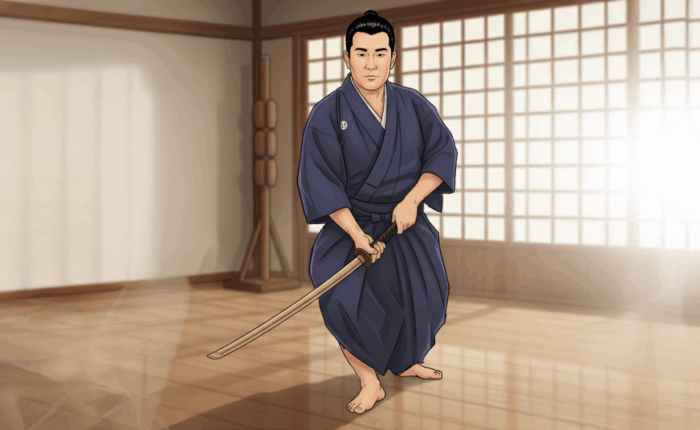

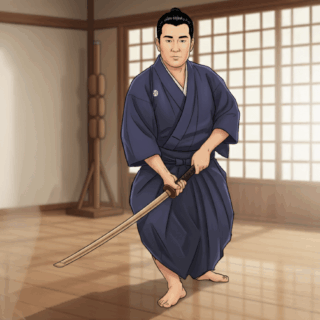

国井道之伝剣術では「無構え」という独特の構えをする。

私としては、この「無構え」がどのように発生するかに関心があり、これまでもいろいろ研究してきたが、本日の稽古で、今までで一番しっくり来る「無構えの発生」がわかったので、自分用メモとして書き記してみる。

まず「無極」から始める

これは国井道之伝剣術の教えの中にはないのだが、「無極」から始めたほうがわかりやすいのではないかと思う。

まず、木刀を身体の前で真っ直ぐに立てて持ち、自分の背骨と合わせるようにする。

こうすると木刀が身体となじみ、重さをほとんど感じない、ピタッと合うところが出てくる。

そこから、正中線を直径とする「縦回転」の円を見出す。

すると、自ずと刀は下に動き出し、徐々に重さが発生し、「ちょうどいいところ」で背骨と釣り合って、それ以上下に行かなくなる。

これが「正眼」となる。

どの「線」を見出すべきか

日本剣術は総じて「どのような線を見出すか」が要訣となる。

見出すべき線は「直線」の場合と「円」の場合がある。

「円」には3種類ある。

- 縦回転

- 水平回転

- 時計回転

「どこを中心とし」「この3つのどの円を」「どの大きさで」見出すか。

これによって千変万化の剣術となるし、流派としての特色も生じる。

さて、この「正眼」から、どうなればあの「無構え」が発生するか。

これが、今までわからなかったことだった。

「わざと」この形を作るのでは意味がない。

私は常に「『する』ではなく『なる』」を徹底している。

どこに目を向ければ、無構えに『なる』のか?

今日は、これがわかったのだ。

ここだ。

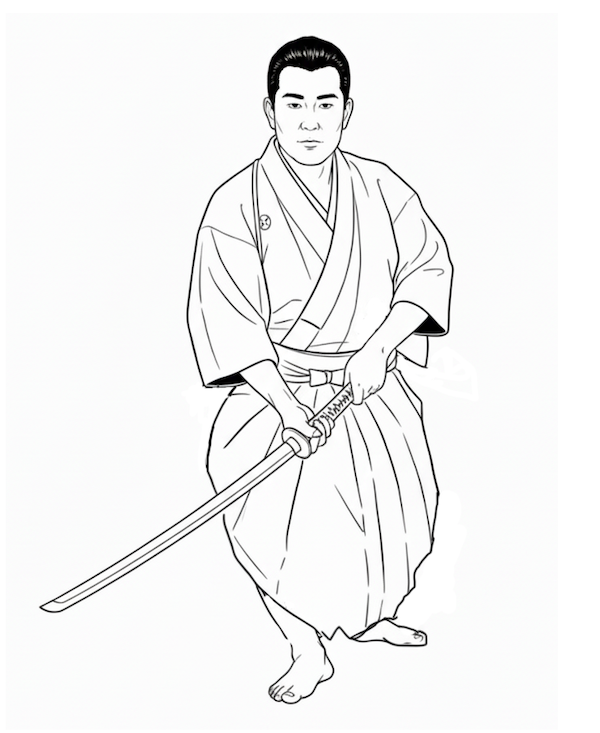

正眼のときに、頭上で、頭頂を中心とし、腰幅くらいの直径で「水平回転」の円を見出す。

すると、無構えに『なる』のだ。

予想外のところにある円が鍵となっていたことに驚いた。

これが本日の発見だ。

付記すると、「鍔の円」も感覚するとよい。

発生の助けになる。

国井道之伝剣術の基本形である「無構え」を発生させる要訣を捉えるということは、この流派におけるひとつの根幹を捉えることにつながるはずだ。

まだそんなに検証を進めているわけではないが、おそらくこの「頭上の円」は大きな手掛かりになるであろう、という予感がしている。

p.s.

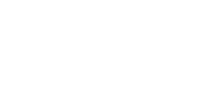

今回のイラストは、今話題の「nano banana」を用いて生成した。

武術の説明用として最適なイラストを描いてくれるので、非常に助かる。

細かいところは若干手修正が必要だったが、「若干」で済むあたりが大きな驚きである。

いつもとは、違ったところに目を向ける。

そこに、大きなヒントがあります。

武研門の古武術パーソナルトレーニングは、古武術によってあなた自身を「発見」します。

初回相談は無料です。

ぜひ、お気軽にお問い合わせください!